di Anna Mallamo

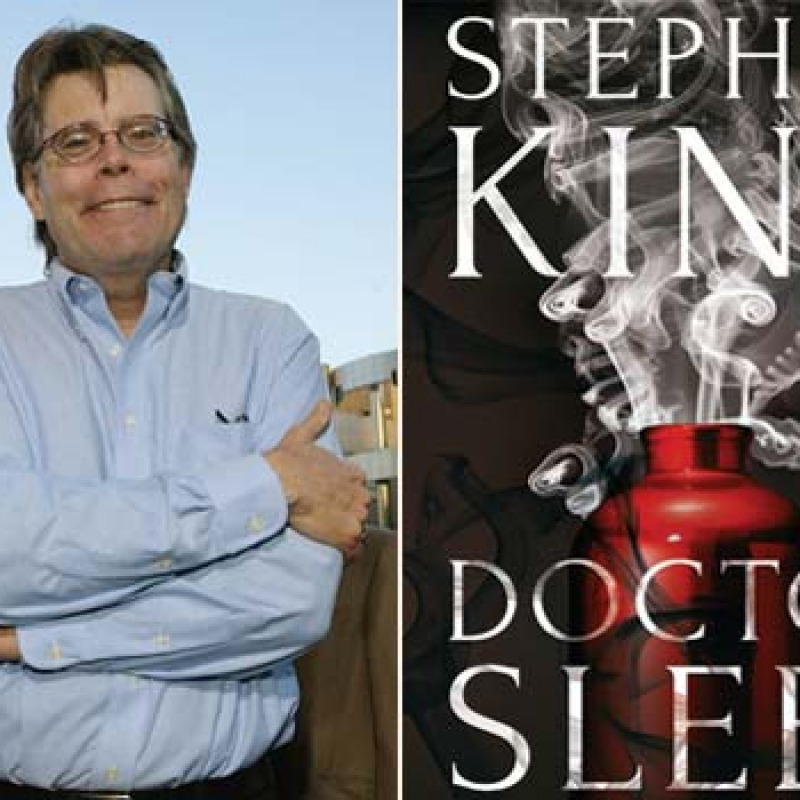

Quando Jack spaccava con l’accetta la porta e infilava il suo testone e con una voce di zucchero nero e il sorriso da Joker diceva: «Wendy, sono a casa, amore», io morivo di paura. Non avevo un’idea ancora ben chiara dell’umanità, e quella scena – tratta da “Shining” di Stanley Kubrick (1980), a sua volta non proprio del tutto tratto da “Shining” di Stephen King (1977) – mi terrorizzava: perché chiunque poteva diventare Jack Torrance, scrittore fallito, marito malcerto, padre in dissidio. Alcolista. Un terreno molto fertile per le cose oscure dell’Overlook Hotel, che non aspettavano altro che un campo arato e fertilizzato ad angosce, insicurezze, debolezze, per piantarvi il proprio seme di male. Anzi, Seme di Male, come scriverebbe lo zio. Cioè Stephen King, scrittore planetario, autore di bestbestbestseller di lunghissimo corso, “lo zio” per i due o tre miliardi di lettori-nipoti-amici-seguaci-tossici. Noi che la stephenkinghite ce la siamo presi da piccoli e non siamo mai più guariti, anzi aspettiamo la prossima dose come fanno i tossici, gli alcolisti. I Jack Torrance. E la dose stavolta è arrivata col “Doctor Sleep” (Sperling & Kupfer, traduzione di Giovanni Arduino, pp. 517, euro 19,90), a soli pochi mesi dal racconto lungo (e, a questo punto, forse pure esercizio preparatorio) “Joyland”, con più di un'allusione, anche strutturale, a “Shining” (che peraltro Bompiani ha appena ripubblicato, nella traduzione di Adriana Dell'Orto, pp. 588, euro 13).

Che poi lui, lo zio, sarebbe inorridito da questa indebita sovrapposizione di immaginari: lui detesta il film di Kubrick, lo trova lontanissimo dal suo romanzo e per alcuni versi ha pure ragione. Se “Doctor Sleep” fosse il seguito di “Shining” di Kubrick non ci sarebbe mai una certa scena del finale (ovviamente non vi dirò quale nemmeno sotto tortura). Non ci sarebbe la stessa dolorosa riflessione sui padri e i figli, gli allievi e i maestri e il modo che ciascuno di noi ha di manifestarsi nella vita degli altri.

Vi ricordate, dunque, quel piccolo Danny, l’inquietante bambino di “Shining”? È cresciuto, e nessuno che abbia attraversato gli inferni che ha attraversato lui – in aggiunta a tutti gli altri inferni quotidiani, ovviamente – può restare integro. E l’integrità, in qualche modo, è una categoria narrativa fondante, in Stephen King: i suoi eroi spesso non lo sono più, integri. Il male, anzi il Male, li lavora, li intacca, li invalida. Il Male è un male atavico, inumano ma terrestre, arcaico, sibillino, ma che sempre, sempre si coniuga e si declina in tutte le variegate forme di male che l’uomo è capace di produrre di suo (i cattivi di specie umana di King non hanno nulla da invidiare ai cattivi di specie inumana, tanto che sempre s’incontrano e spesso si fondono inestricabilmente). Il Male fa pagare agli eroi integri prezzi incredibili, soprattutto interiori. Come accade a Dan, il «Danny mio» di Jack, che ora è alcolizzato, ladro, vagabondo. Intento ad annegare la sua «luccicanza» (prima e felice traduzione di «shining») nell’alcol, litri di alcol. Perché non è tutto oro, quel che luccica (e purtroppo il mattino ha l’oro in bocca, direbbe Jack).

La luccicanza è ancora protagonista: quel suo essere un dono e una iattura, un prodigio e una sciagura assieme. Dan “sente” gli altri, sente ciò che sta per accadere, vede i fantasmi, legge i pensieri: se non sei dio, tutto ciò è molto difficile da sostenere (e forse pure se sei dio, chissà). Per Dan è difficile uscire dall’alcol, trovare un assetto quieto, un modo di usare la luccicanza senza esserne sopraffatto: vedere è soprattutto vedere il Male, si sa. E lui, invece, avrebbe persino il modo di farne una cosa infinitamente bella: lui è il Doctor Sleep, il Dottor Sonno che, quando è il momento, nel residence per anziani in cui lavora accompagna dolcemente la morte dei ricoverati. Ne accoglie la paura, il dolore, lo sgomento e li fa addormentare, sereni. Mica poco.

Ma la luccicanza non attira guai solo su Dan e il suo passato che tutti noi conosciamo, le sue camere private di orrori trascorsi (indimenticabile la 217 dell’Overlook Hotel, la ricordate?): la giovanissima Abra, tredicenne che luccica anche più di Dan ed è in misterioso contatto con lui, attrae irresistibilmente i nomadi del Vero Nodo, autentici “vampiri di luccicanza” che da tempo immemorabile percorrono le strade d'America cibandosi – letteralmente – del “vapore” purissimo esalato da chi luccica, preferibilmente bambini e ragazzini.

Vetusti, ricchissimi, crudeli: i demoni girovaghi del Vero Nodo sono indistinguibili dal Popolo dei Camper (una delle categorie antropologiche tutte made in Usa, che da noi non esistono nemmeno, come i serial killer di Columbine e i presidenti cowboy), eccentrici pensionati in bermuda, calzini e infradito sempre in fila coi loro caravan, o intenti a colonizzare le piazzole di sosta di quel groviglio di strade che sono gli Stati Uniti. La loro capobranco è Rose Cilindro, archetipo di femmina-ragno ciclicamente attiva molto frequente nei romanzi di King (come la bibliotecaria de “Il poliziotto della biblioteca”, come la stessa entità di “It”).

Perché anche stavolta c'è tutto il mondo, ci sono tutti i mondi narrativi dello zio: il male archetipico, le larve-vampiri-demoni ancestrali in cerca di nutrimenti, la purezza dei ragazzi, l’eroe intaccato e dubbioso, l’incredulità degli “altri”, i banalissimi normali (i “bifolchi”, dicono quelli del Nodo; i “babbani”, si direbbe in altri mondi fantastici). E poi ci sono le scintille di quella luccicanza solo umana che fanno incrociare le vite e le anime: l’amore, l’amicizia, la generosità. Se il Male si coniuga con tutti i mali, il Bene è rafforzato da ogni specie di bene: terrestri, interamente umani.

Conosciamo troppo a fondo i mondi dello zio per non averne stavolta una sensazione – piccola – di déjà vu, di meccanismo, di maniera. Ma ci saziamo lo stesso: il Vero Nodo in qualche modo siamo noi, che mangiamo la luccicanza stilistica di King – sempre smagliante – e la polpa (o il “vapore”) di una prosa infinitamente nutriente. Ma dopo quel gioiello di “22/11/’63” (dove non c’è sospetto di maniera, e gli archetipi consueti dello zio sono stravolti e ricreati mirabilmente), e con tutti i debiti generazionali che abbiamo con Jack, ci aspettavamo una cosa più dirompente, più assoluta. Più luccicante.

Caricamento commenti

Commenta la notizia