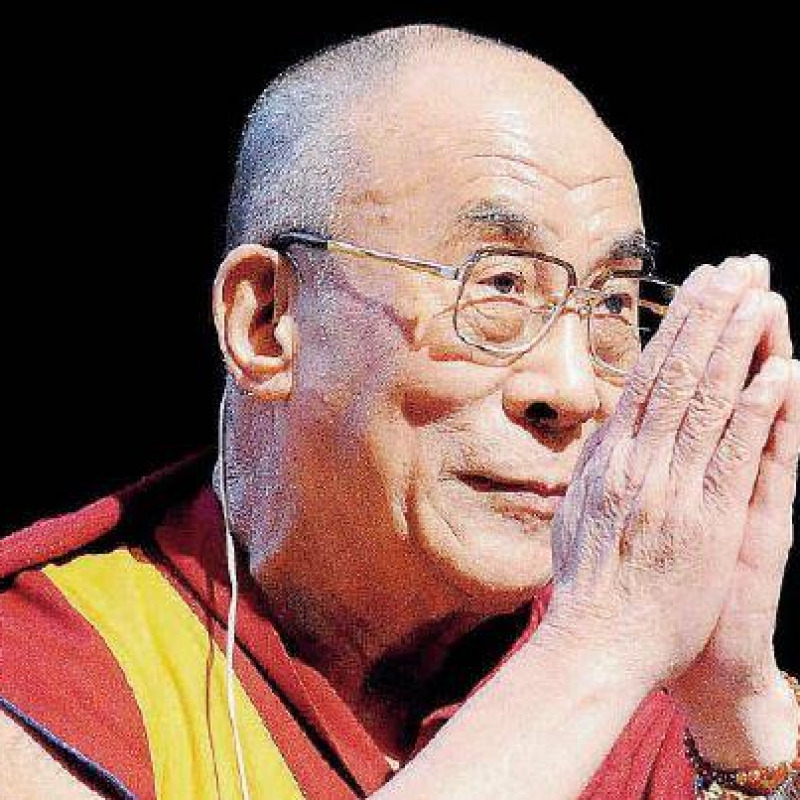

Ce lo aveva già spiattellato in faccia quell simpaticone del suo “maestro”, il professor Robert Putnam: occhio, perchè Obama è un mediatore incredibile. Di quelli, per capirci, che metterebbero d’accordo il diavolo e l’acqua santa. Non avesse fatto il Presidente degli Stati Uniti, Superbarack sarebbe stato uno straordinario Ministro degli Esteri. Eppoi, anche se non ha tra le scartoffie del suo curriculum un certificato Erasmus, ha pur sempre studiato ad Harvard. L’altro ieri ne ha dato un’altra prova, ricevendo alla Casa Bianca nientemeno che il Dalai Lama, capo spirituale del buddismo, ma soprattutto anima indomita, fulgida e purissima della lotta per l’indipendenza del Tibet. Fino a qualche tempo fa questa regione nobile e troppo spesso dimenticata mobilitava le coscienze. I cento morti del 2008 nelle strade di Lhasa, per la maggior parte monaci buddisti, sono stati uno degli ultimi tributi di sangue pagati da un popolo coraggioso, che lotta per l’autodeterminazione e per difendere una cultura millenaria. Dall’altro lato c’è la Cina, che dai tempi della dinastia Chin in poi ha sempre guardato al resto dell’Asia come al cortile di casa propria. Dopo il sanguinoso “blitz” del 1950, che pose fine all’indipendenza, i cinesi hanno tenuto praticamente il Paese in una boccia di formalina. Mao, a partire dalla conquista fatta sulla punta delle baionette, cercò di sottoporre il Tibet a un bilanciamento etnico. La “cinesizzazione” però ha funzionato fino a un certo punto, perché i tibetani sono rimasti fedeli alla loro cultura e al Dalai Lama. Adesso, l’apertura della linea ferroviaria tra Golmud e Lhasa, lo sfruttamento sempre più intensivo delle risorse naturali, la stanzialità forzata alla quale sono sottoposti i nomadi e il miraggio di un turismo di massa, hanno indotto il governo tibetano in esilio ad alzare il tono delle proteste. Ma il resto del mondo risponde con un assordante silenzio. Il massimo dell’offesa, per un popolo che ha fatto della libertà, della non violenza, della tolleranza, del rifiuto di ogni dogmatismo, della solidarietà spontanea e della meditazione i veri valori su cui basare la propria esistenza. E torniamo a Obama. Apparentemente, se n’è infischiato delle proteste cinesi, I quali hanno strepitato, con largo anticipo, più nella forma che nella sostanza. Medaglia al valore “per i diritti umani”, quindi, al presidente Usa? Calma e gesso. A guardare più da vicino l’evento, anzi, a metterlo sotto la lente d’ingrandimento, balzano agli occhi diversi dettagli, non di poco conto, “sfumature” che dimostrano come al di là della parata, a contare sono sempre e comunque i dollari. Ma andiamo con ordine, sperando di non raffreddare gli entusiasmi dei tanti “aficionados” (fra cui ci annoveriamo) dell’inquilino della Casa Bianca. Non sappiamo se l’abbiano fatto entrare dalla porta di servizio, ma una cosa è sicura: il Dalai Lama è stato ricevuto nella Sala delle Mappe e non nello Studio Ovale, come si fa con i personaggi di maggiore riguardo e con i capi di Stato. Ovvio il valore simbolico di una simile scelta, ribadito anche dalla sostanza del discorsetto di Obama, che, per non urtare oltre misura Pechino, si è soffermato sul tema dei diritti umani, senza mai parlare dell’indipendenza del Tibet. Per la verità, bisogna chiarire un aspetto fondamentale di tutta la faccenda. Anche il Dalai Lama, ormai da anni, non invoca più l’indipendenza dalla Cina, ma solo una larga autonomia. Proposta, visti gli attuali chiari di luna, senz’altro più ragionevole e che, nel futuro, potrebbe realisticamente diventare una buona base di partenza per negoziati tra le parti. Anche se, per ora, da quest’orecchio a Pechino non ci sentono e tendono a compensare con investimenti economici e infrastrutturali quello che tolgono in termini di libertà politica e di culto. Certo, messa così, per chi conosce la fierezza del popolo tibetano, non può funzionare. Anche se, da Deng Xiaoping in poi, attenuatasi la spinta del comunismo “duro e puro”, le cose sono un tantino migliorate. Ma, a chiarire la posizione degli Usa sullo spinoso argomento (e a sgomberare il terreno da pie illusioni), ci ha pensato Caitlin Hayden, del National Security Council, la quale ha ricordato a tutti che Obama ha ricevuto il Dalai Lama “in qualità di leader religioso e culturale universalmente rispettato”. E ha aggiunto, asciutta asciutta, che gli Stati Uniti “non sostengono l’indipendenza del Tibet, ma si preoccupano solo del rispetto dei diritti umani”. La Cina incassa (e ringrazia, sottobanco), anche perchè, come vedremo, pure l’America, apostola della libertà, ha qualcosa da incassare in quel di Pechino. E una mano lava l’altra. Comunque, nel gioco delle parti di un copione scritto nelle adiacenze di Wall Street e della Federal Reserve, i cinesi hanno fatto finta di arrabbiarsi, chiedendo, prima, la cancellazione dell’incontro e poi, a meeting avvenuto, minacciando non meglio precisate “rappresaglie”. Niente di nuovo sotto il sole. La stessa solfa si era già sentita nel 2010 e nel 2011, quando Obama, incontrando il Dalai Lama, aveva già parlato di “diritti umani”, “blablabla” assortiti e via di questo passo, continuando però a firmare contratti e intese commerciali con la Cina, fino a quando non gli si era anchilosato il braccio. Questa volta il film (non vorremmo sembrare irriverenti a parlare di “commedia”) pare proprio lo stesso. Lo conferma, non senza una punta di cinica convinzione, Jeffrey Bader (esperto del National Security Council per gli affari cinesi), il quale dichiara, che a novembre, quando Obama andrà in Cina, il meeting dell’altro ieri col Dalai Lama, “comparirà solo nello specchietto retrovisore”. E per non lasciare fraintendimenti, con un inno alla “real-politik”, un altro adviser sibila, sodo sodo, che a Washington non si ritiene proprio che “fare a pugni con Pechino” sia una strategia produttiva. La verità, sostengono alla Casa Bianca e al Dipartimento di Stato, è che l’atteggiamento di Pechino (costantemente di traverso) su Iran, nucleare, Medio Oriente, inquinamento ambientale e commercio internazionale, non dipende certo dalle visite del Dalai Lama. Insomma, sia detto col massimo rispetto, affermano a Washington, “ma chi se ne frega?”. Quella del Tibet è una ferita antica. Il freddo altopiano, trapuntato di monasteri dove si venera la memoria dell’Illuminato, abitato da popoli di fiera etnia e attraversato da carovane di Yak, per i cinesi è stato da sempre la “marca meridionale”, una terra strategicamente fondamentale per controllare il bastione himalayano. Dai picchi immortali del Cho Oyu, dell’Everest, del Lhotse, del Makalu, profanati dall’uomo solo negli ultimi 60 anni, lo sguardo spazia in ogni direzione attraverso un cielo terso, di un turchese violento, fino ad abbracciare tutto l’orizzonte, fatto di pianure sterminate inframezzate da fiumi e ruscelli dal corso tormentato, nelle cui acque si può leggere la trasparenza, suadente e terribile, del Chomolungma, la Madre di tutte le montagne. Ma questo Paese da fiaba, in cui l’anima si riconcilia col mondo, è povero. Non ha grandi risorse agricole, non ha mai sfruttato (per scelta) le sue materie prime, non è attraversato da quelle rotte indispensabili a collegare i mercati eurasiatici con le favolose città visitate da Marco Polo. La Via della seta passa molto più a nord, da Urumchi scavalca il deserto di Taklamakan e punta direttamente sulle moschee blu di Samarcanda. E allora? Forse il Tibet è solo uno degli ultimi paradisi dello spirito, un Giardino dell’Eden i cui frutti possono catturare la mente dell’uomo, più di cento ideologie. Per questo è pericoloso e per questo viene combattuto dai cinesi e sopportato con sufficienza e malcelato fastidio dai politici occidentali: la sua ricchezza non si può comprare, perché è chiusa nel cuore della gente.

Caricamento commenti

Commenta la notizia