Che sia il caso di fondare un Wwf per le parole, una Crusca, ma globale, che difenda la comunicazione verbale (che dovrebbe essere la specialità della nostra specie, visto che siamo animali linguistici e sociali)? Che sia il caso, proprio nel momento in cui è planetaria la diffusione dei social network, di riflettere se la comunicazione stia evolvendo e con essa il linguaggio o stia piuttosto involvendo verso il simbolo, il geroglifico, il pittogramma in luogo della parola e delle sue articolazioni? (Per inciso, vi ricordo che comunicare unicamente per simboli, emblemi, bandiere, tagliando via ogni discorso e ogni dialettica, sarebbe quello che i più retrivi abitanti del pianeta vorrebbero per tutti noi). Che sia il caso di preoccuparsi, ma davvero, dopo l’annuncio della prestigiosa e riverita Oxford University Press, casa editrice dell’omonima università che pubblica i dizionari Oxford e sceglie la «parola dell’anno». Bene, quest’anno la «parola dell’anno» non è una parola. È una faccina. Anzi, un “emoji”, come si chiamano adesso (con un prestito linguistico dal giapponese, e di genere maschile) le evoluzioni delle “emoticon” (termine inglese, emotion più icon, di genere femminile): non solo faccine, ma una ormai sterminata serie di simboli che raffigurano qualsiasi oggetto (cuori, treni, buste da lettera, matite, fiori, cibi), ma soprattutto si candidano ad esprimere qualsiasi concetto. Veri e propri pittogrammi, dunque. Come alle origini della scrittura e della comunicazione.

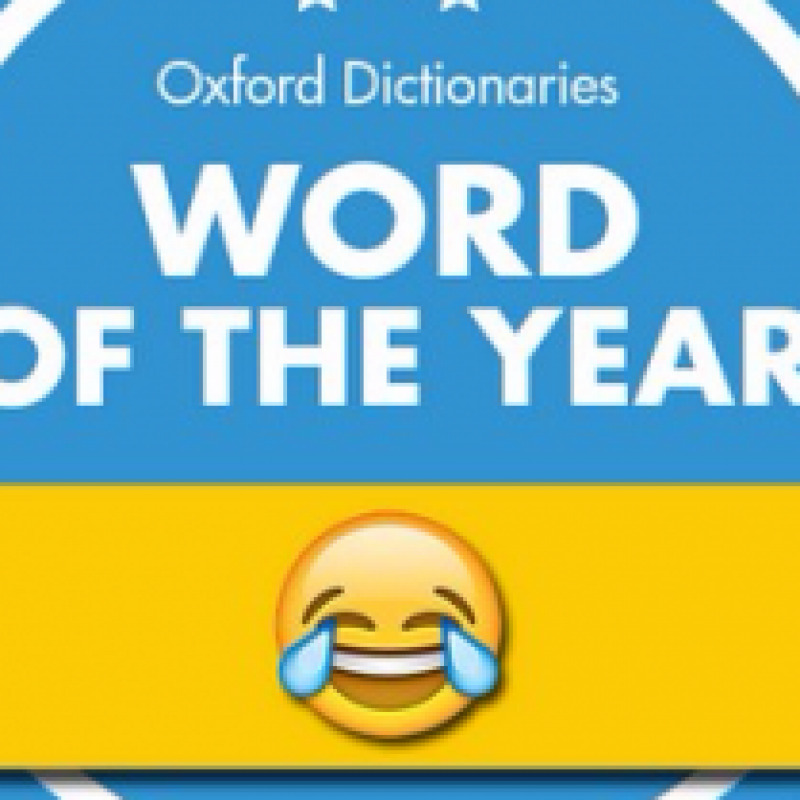

La foto sopra, che è esattamente l’annuncio della «parola dell’anno», raffigura l’emoji considerato più significativo, anzi, come dicono i curatori dei dizionari, che «riflette meglio l’ethos, l’umore e le preoccupazioni del 2015»: la «faccina con le lacrime di gioia». Quella che, nel turbinio di messaggi, sms, tweet e post che avvolge il pianeta, si usa per indicare una risata a crepapelle, appunto fino alle lacrime.

I parametri della Oxford Press sono rigorosamente britannici: questo emoji è stato scelto su base puramente statistica e sul “mondo digitante” di lingua inglese, poiché rappresenta il 20% di tutti gli emoji inviati dai britannici e il 17% di quelli digitati dagli statunitensi, con una crescita sul 2014 del 4% e 9% rispettivamente. Ma, a parte il fatto che dubitiamo davvero che una risata con le lacrime rifletta fedelmente l’ethos, sia pure tra gli anglofoni, dell’anno in corso (per intenderci, le parole in lizza erano anche «rifugiato», «economia condivisa» e «Brexit», cioè l’uscita del Regno Unito dall’Ue...), una perplessità ancora più grande ci suscita questa scelta di campo, a suo modo una decisione da cui non c’è ritorno, e che legittima pienamente l’uso comunicativo delle “faccine” e della loro evoluzione in pittogrammi.

Intendiamoci, non vogliamo rappresentare qui alcuna ammuffita retrovia reazionaria che tende a negare qualsiasi innovazione, e forse persino gli strumenti con cui la “comunicazione globale” – che in sé è un valore – di fatto è possibile: i nostalgici del calamaio, i luddisti del piccione viaggiatore non ci fanno alcuna simpatia (come i fanatici in genere, e quel che sta succedendo sul pianeta ci conferma che non facciamo male). Ma è pur vero che continuiamo a pensare che la supremazia della parola nell’articolazione del linguaggio deve essere difesa, e tanto più dalle istituzioni del settore.

Che ad ogni aggiornamento la Apple o Whatsapp amplino la “tastiera” di emoticon ed emoji va benissimo, ma se pure i dizionari di Oxford danno a questi strumenti legittimità espressiva a discapito della parola la cosa – almeno a noi – risulta preoccupante.

Condimenti del linguaggio, scorciatoie divertenti, “facilitazioni” specie in contesti in cui il messaggio deve necessariamente essere breve e conciso vanno benissimo, e hanno il pregio di essere condivise da enormi comunità di scriventi, oltre qualsiasi barriera linguistica. Ma se di fatto vanno sottilmente, pervasivamente, universalmente soppiantando l’articolazione del linguaggio, sostituendo in modo sistematico un «like» (emoji: il pollice in alto) o un cuoricino (da pochissimo introdotto su Twitter in luogo della precedente «stellina») ad un commento verbale, confinando il «discorso» vero e proprio in ambiti sempre più ristretti e marginali, allora la cosa è seria e persino rischiosa. Anche perché – e l’innovazione su Twitter ne è un segnale allarmante – si tende non solo a una semplificazione e impoverimento dello scambio, ma anche a una «carinerizzazione» dei contenuti, un infantilismo di ritorno che non dovrebbe tentarci.

Cari signori di Oxford, ci permettiamo di segnalarvi una «parola dell’anno» per il 2016: la parola «parola». La nostra vera ricchezza. Pensateci.

Caricamento commenti

Commenta la notizia