di Anna Mallamo

E’ un battito, un accento, un palpito. Un “fiat lux” che comincia i mondi. Quando il cantastorie entra in scena, sul trabiccolo a pedali ornato di tutti i “quadri” di ciò che sta per accadere sotto i nostri occhi, non appena comincia a scandire il “cuntu”, che è la risposta siciliana ad Omero ma pure ad Ariosto, un’arte antica che vive di parole vibranti e accenti battuti col piede perché arrivino fino al cuore della terra, allora tutti noi spettatori del Teatro Greco di Siracusa siamo già ad Argo, a veder arrivare dal mare il coro dolente delle “Supplici” scritto da Eschilo, tradotto da Guido Paduano, ritradotto in siciliano, greco e musica mediterranea da Moni Ovadia e Mario Incudine, regista e co-regista, mastri concertatori e complici di bellezza (con Pippo Kaballà per l’adattamento scenico) della tragedia che ha inaugurato il 51. ciclo di rappresentazioni classiche della benemerita Fondazione Inda.

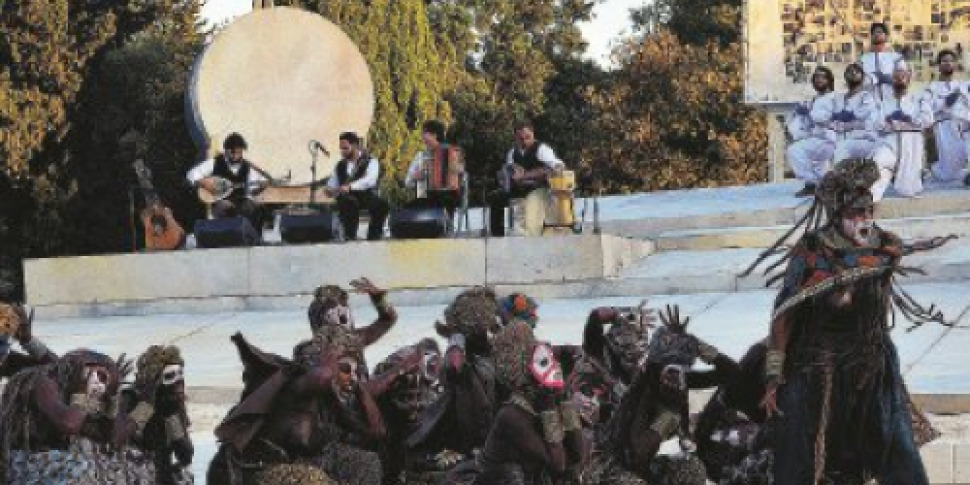

«Je suis Eschilo», sembra dire – e poi lo dirà davvero – il cantastorie che afferra un capo della corda pazza e tira dentro la scena le Danaidi, Danao, Pelasgo e una tragedia vecchia di 2400 anni o forse di oggi, tra le sponde del Mare Nostrum percorso dal fitto traffico di supplici e dolenti. «Si fu mill’anni fa oppure ora, lo sapremo quannu scura: si ripeti, la storia» ci dice in un armonioso siciliano il cantastorie (uno straordinario Mario Incudine), ma noi lo sappiamo già, dal primo gemito in musica che le magnifiche Danaidi, abbigliate e abbaglianti come regine africane, emettono per invocare «Zeus protettore dei supplici». E quello «Zeus», moltiplicato nell’eco delle voci – tra tutte la prima corifea Donatella Finocchiaro, una vera rivelazione –, diventa «Zeo» e «Deo» fino a sciogliersi nel nome di qualunque dio passi per il cuore e le labbra di chi chiede aiuto.

Tragedia corale, le “Supplici”, in cui il coro – caso unico – vive da protagonista gli eventi invece di contemplarli e sottolinearli. Sono proprio loro, le cinquanta Danaidi, a fuggire dalle nozze imposte dai violenti cugini Egizi e a chiedere asilo ad Argo e al suo re, Pelasgo. I classici ci riguardano perché hanno già scritto tutto, hanno impostato i dilemmi fondamentali dell’uomo: inclusione-esclusione, schiavitù-libertà, accoglienza-rifiuto. E questa tragedia Eschilo sembra averla scritta per noi, oggi, in questa Sicilia baricentro del dolente Mediterraneo dei profughi.

Non c’è travisamento o tradimento – mi riferisco alle perplessità di chi trova “snaturata” la tragedia tradotta in siciliano e greco moderno – quando il messaggio arriva così potente, intatto ed emozionante. E questa “cantata” tragica, trasposta in “cuntu” e in melopea, in dimetri e in endecasillabi, in voci e strumenti (sono sempre in scena i bravissimi musicisti Antonio Vasta, Antonio Putzu, Manfredi Tumminello e Giorgio Rizzo), veicola con profonda emozione il messaggio “classico” dell’uomo della polis che s’interroga sui rapporti tra leggi umane e divine, sul dovere sacro dell’accoglienza e sulla sacralità della volontà popolare, sul logos che norma la violenza primordiale.

Pelasgo, re e colonna del suo popolo (il suo costume, opera sopraffina di Elisa Savi, è un altro sorprendente “quadro figurato”), è un carismatico Moni Ovadia, che incarna il dubbio e poi la gioia, che usa la lingua del logos ma le mozioni del cuore per accogliere le Danaidi, donne dall’apparenza così “strana” e “diversa” («semo di nautru culuri, abbruciati di lu suli»). Danzano (gli affascinanti movimenti coreografici sono di Dario La Ferla) e cantano la diversità delle forme e dei modi, le Danaidi, ma anche la sostanziale uguaglianza dei sentimenti, della paura, del dolore. E poco importa che le parole che sentiamo – gli accenti delle supplici, il discorso del re, la perorazione di Danao (un accorato ed efficace Angelo Tosto) – siano in siciliano, in greco, in esametri o in ottonari: risuonano, incandescenti, nei nostri animi aperti.

Ri-conosciamo cantate e serenate, peana e canzoni di lutto, ritmi di prefiche e melodie magrebine: ri-conosciamo come privilegio quello d’essere mediterranei e meridionali, e avere perfetta cognizione intima della sontuosa tessitura musicale che ci avvolge e ci consegna, intatta, la millenaria tragedia.

E quando giungono gli Egizi e il loro fascinoso e malvagio araldo (Marco Guerzoni) vediamo spalancarsi un’altra tragedia millenaria che ci riguarda: la violenza sulle donne, la coazione a rapire possedere uccidere (non è un caso che la Fondazione abbia aderito alla campagna antiviolenza “Posto occupato”, nata proprio in Sicilia). La danza delle reti e delle fruste – con gli Egizi che cercano di catturare le Danaidi – è uno dei momenti più densi e perturbanti dello spettacolo, in cui la musica non è colonna sonora ma colonna portante, voce collettiva (e tra le voci, tutte molto belle, spicca per potenza e colore quella di Rita Abela, corifea come le bravissime Sara Aprile, Giada Lorusso, Elena Polic Greco, Alessandra Salamida).

“Je suis Supplici”, viene da dire. E tanto più scioglie la tensione il finale che celebra la gioia e la bellezza della libertà, il potere della “democrazia” (la parola definitiva del cantastorie che conclude il suo “cuntu”). L’ultimo sguardo è per i ragazzi dei centri d’accoglienza che Ovadia vuole ad ogni rappresentazione. Supplici per i supplici.