Al compimento dei novant’anni di Walter Pedullà è stata pubblicata la sua autobiografia “Il pallone di stoffa. Memorie di un nonagenario”, su sollecitazione dell’editore Rizzoli. Un viaggio letterario lungo quasi un secolo, scandito da 543 pagine, che parte dall’esperienza dell’ischemia, quasi fatale, che lo studioso ha avuto una decina di anni fa. Il ritorno alla vita raccontato da straordinario narratore, è un memoriale di storia intima e di critica letteraria in cui si è misurato con i più grandi maestri italiani, e, al contempo, un documento prezioso dell’Italia del secondo Novecento.

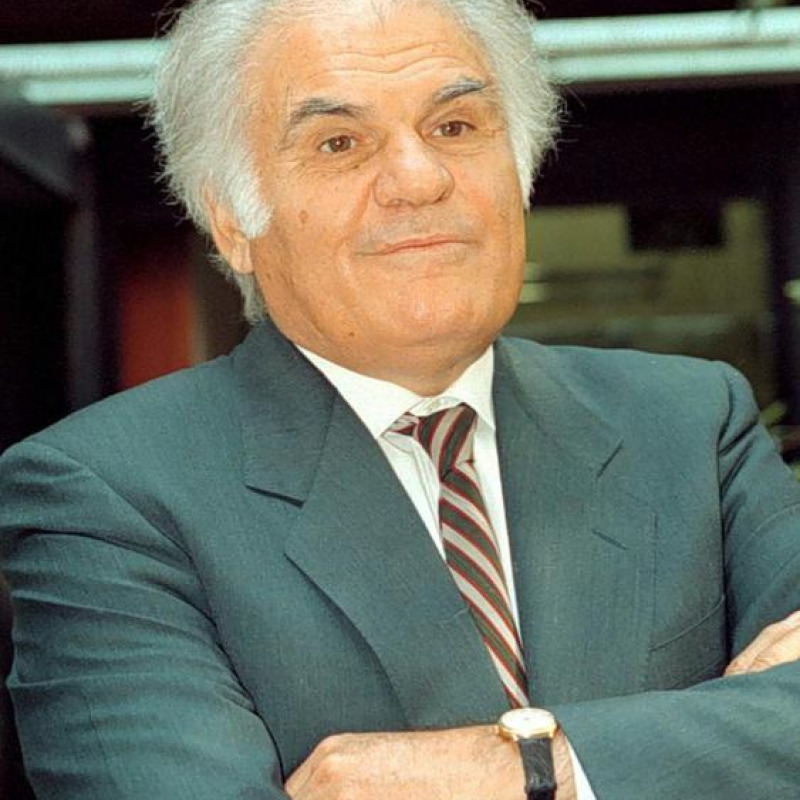

Walter Pedullà, classe 1930, è uno dei massimi critici letterari italiani, saggista, accademico, intellettuale, studioso impegnato nella ricerca degli aspetti più innovativi della letteratura del Novecento; ha approfondito le avanguardie e tutte le tendenze di sperimentalismo letterario. È professore emerito dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha insegnato dal 1958 al 2005 Storia della Letteratura italiana moderna e contemporanea. Da giornalista, è stato critico letterario dell'Avanti, responsabile delle relative pagine culturali e ha fondato e diretto riviste. Ha curato progetti culturali eccezionali come la collana “Cento libri per mille anni”. Alla direzione delle maggiori istituzioni culturali del Paese, è stato presidente della Rai e del Teatro di Roma. Ha pubblicato saggi e opere monumentali come la Storia generale della letteratura italiana in 12 volumi. Walter Pedullà, oltre che studioso autorevolissimo e con forte personalità, è anche un uomo generoso, curioso, appassionato, pedagogico e attento all’altro, mosso dalla profonda ricerca di ideali di autentico umanesimo. Il volume, che lo scrittore e drammaturgo Rocco Familiari definisce «Una saga familiare, il romanzo della Letteratura italiana del Novecento, il romanzo della critica letteraria dello stesso periodo e il romanzo della vita», è un cammino che racconta, con sincerità e ironia, figure istituzionali, scrittori giganteschi, ma anche persone determinanti e parte della sua topografia affettiva come il padre, la madre, i sei fratelli, la moglie Anna Maria, il figlio Gabriele ma anche quegli autori da lui seguiti per tutta la vita, “adottati”, come Stefano D’Arrigo. E infine le città della sua personale geografia: la natìa Siderno, Messina dove si è laureato e ha conosciuto i suoi maestri ( su cui si staglia Giacomo De Benedetti) e infine Roma, il luogo della pienezza della carriera. Abbiamo intervistato Pedullà sulle sue memorie e sulla sua idea di letteratura, così legata alla vita.

Professore, nel libro lei parla di «ricordi involontari che pretendono di dire al loro», come e quando sono emerse queste memorie?

«Ho cominciato a raccontare la vita dalla morte, ho avuto un arresto cardiaco che ha segnato la mia esistenza, son partito da là, mi sono venuti avanti i ricordi infantili, della giovinezza, gli studi a Messina, i viaggi tra la Lucania e Roma, quando ero assistente universitario di Giacomo De Benedetti e poi da Latina a Roma, dove sono rimasto per quasi 50 anni sulla stessa cattedra. I ricordi, più che in un percorso rettilineo, venivano richiamati da un suono, da una situazione e io accettavo quella “proposta”. Ho voluto raccontare la vita, non interpretarla. Ecco episodi, scene significative non solo della mia ma della vita del Sud e di quella di tutti».

La famiglia, Siderno e quei primi 25 anni, con quali aneddoti vuole raccontarli?

«Mio fratello era uno studioso di cultura classica, ha insegnato nei Licei ed è stato una pista, un punto di riferimento per tutta la famiglia; le sorelle che hanno studiato da farmaciste, i fratelli da maestri. Una famiglia media la mia, ma che spingeva tutti verso la cultura che apriva prospettive. E poi Siderno era l’infanzia, il gioco e storie divertenti, come quella che dà il titolo al volume “Il pallone di stoffa”, la classica palla con cui noi ragazzi poveri giocavamo in assenza di un pallone vero. Con noi c’era un amico ricco con il pallone di cuoio che voleva vincere per forza, noi abbiamo proposto per la partita il pallone di stoffa per fare capire che sono necessari pure i poveri nella società».

Negli anni Cinquanta entra in scena Messina: che ricordi ha di una città, che può definirsi una delle sue terre “adottive”, e dell’esperienza formativa di un’Università di cui lei scrive «uscii che avevo versato nella mia testa tre quarti di debenedettismo e un quarto di neoaristotelismo dellavolpiano»?

«Era una città culturalmente vivace, con una grande Università che di solito era considerata di passaggio per gli studiosi maggiori che vincevano la cattedra a Roma e che andavano a insegnare a Messina, come Pascoli, Galvano della Volpe, Lucio Gambi che sono stati i miei professori. Mazzarino era il maggiore studioso storico dell’antichità classica, Gambi il maggiore geografo del ‘900 , Della Volpe il filosofo che ha cambiato la storia dell’estetica italiana. De Benedetti veniva due volte al mese per fare lezioni che io seguivo avidamente assieme a quelle degli altri professori; una fucina quella, importante per la Sicilia e tutto il Meridione».

Nel libro giganteggia De Benedetti come un maestro per lei, del cui insegnamento lei scrive «era qualcosa in più, ma era soprattutto qualcosa d’altro». Che cosa ha significato un rapporto così?

«È stato un modello di studio, lui leggeva la letteratura in modo penetrante, con un altro punto di vista; il suo non era un insegnare solo delle cose, ma un modo di osservare le cose. È stata una lezione fondamentale».

È stato segnato anche il suo insegnamento che definisce “ il mio vizio preferito”?

«De Benedetti faceva lezione non solo dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 18, ma ci teneva con sé spesso per tutta la giornata, per una sorta di lezione no stop che poteva durare 12 ore, conversando anche nella hall nel Jolly Hotel di Messina dove soggiornava. A Roma io ho attuato lo stesso procedimento, facevo dei ricevimenti in cui c’erano 30-40 studenti a cui parlavo di tutto, dove la conversazione diventava un modo diverso di fare lezione».

Come critico letterario, i grandi autori che ha studiato, sembrano stati quasi interlocutori di una riflessione più ampia…

«Ho dedicato molto tempo alla letteratura contemporanea e ho conosciuto tutti gli scrittori viventi, poeti, narratori, saggisti e ho scelto quegli autori che avessero un impatto, non soltanto da un punto di vista artistico, ma anche sociale, culturale e politico. Mi sono concentrato su scrittori come Savinio, Palazzeschi, Gadda, Landolfi, Calvino, D’Arrigo, Malerba (e le avanguardie storiche e la letteratura fantastica), con loro ho aperto un dialogo che diventava l’occasione per conoscere loro e anche me stesso e la situazione che sta attorno a noi».

Come ricorda l’incontro con D’Arrigo, autore e amico?

«L’ho frequentato tanto, lo ricordo nel periodo in cui stava correggendo le bozze che aveva trasformato da “I giorni della Fera” in “Horcynus Orca”; stava a terra in tuta, con una matita a 4 colori in testa, verde, rosso, nero e blu con cui correggeva i grandi fogli, cui aggiungeva continuamente strisce di parole, quei fogli sembravano aquiloni! Era un uomo allegro, affabulatore, straordinario, non si capiva quanto il suo racconto fosse vero e inventato, ma era affascinante ascoltarlo!».

Sulla lingua di D’Arrigo, italiana ma arricchita dal dialetto, quanto lo Stretto di Messina aveva influito?

«A me è capitato di sapere come era nata, lui era di formazione ermetica, il suo italiano illustre era prezioso come quello delle Cima delle nobildonne. Nel Codice siciliano si capisce che c’è una cultura alta, raffinatissima della migliore tradizione poetica del ‘900, quella dell’ermetismo fiorentino. Scopre ad un certo punto questo mondo, mi raccontò che si trovava con i suoi amici pittori, come Guttuso e Vespignani, a Scilla per le vacanze, fu colpito dal mare, dai delfini. Si trovava di fronte all’ambiguità di una lingua tra l’italiano e il dialetto. Volle riportare la preziosità dei dialetti dentro l’italiano, non volle fare una letteratura dialettale quanto arricchire l’italiano con l’apporto della lingua meridionale, quella calabrese e quella sicula. Arnaldo Mondadori rispetto all’Horcynus Orca sperava di pubblicare in fretta. Mondadori disse “vediamo se ci riesco a farlo consegnare presto”, mi pregò di accompagnarlo da D’Arrigo. Era caricatissimo e convinto di avere presto il romanzo tra le mani, ma quando arrivò, lo scrittore si accovacciò sul suo petto come di fronte ad un padre, fu così che Arnaldo, coriaceo e vecchio lupo di mare, si commosse e disse: “Aspetterò, ho cominciato pubblicando D’Annunzio e finirò col pubblicare le opere di D’Arrigo!”».

Quali sono gli autori che ha apprezzato di più?

«Come poeta Andrea Zanzotto, Pagliarini, Amelia Rosselli; come narratore Luigi Malerba di cui sono stato molto amico, poi Calvino, Arbasino, Landolfi e Volponi, che è un autore che mi è molto caro e che ha scritto capolavori della narrativa contemporanea e Giovanni Testori che ho conosciuto a Roma in occasione della rappresentazione di una sua opera teatrale, l’ho sempre apprezzato e sostenuto».

Per diletto cosa legge?

«I classici della letteratura italiana e mondiale, Cervantes, Ariosto, Tolstoj, Dostoevskij, Gogol, Kafka, Proust. Ci sono autori che hanno scritto un capolavoro che equivale a 50 libri di altri scrittori; meglio una giornata straordinaria con un libro irresistibile che non con dieci buoni libri».

Una curiosità: quanti libri ha letto nella sua vita?

«Ci sono stati periodi, per decenni, in cui leggevo quasi tutto quello che veniva pubblicato della letteratura italiana. Recensivo più di 100 libri all’anno, anche un libro al giorno, in media».

Cosa significa che Carlo Bo “non leggeva i libri ma li annusava” ?

«Carlo Bo era un uomo di grande intelletto e cultura, aveva visto scorrere letterature, era convinto che autori che sembravano stelle fisse, invece si rivelavano fuochi fatui; leggeva solo 10 pagine e capiva se i libri meritassero il suo interesse, possedeva una specie di fiuto. Sostituiva con l’intuito quello che altri raggiungevano leggendo a lungo i libri, alla ricerca di un episodio bello. Non è importate in letteratura che ci sia un bell’episodio o che l’opera sia descrittiva ma che rappresenti una svolta di visione».

La memoria lei dice è il «passato remoto che diventa presente infinito»…

«Questo è il mio rapporto con la memoria. Ciò che è successo una volta si incide definitivamente. Ne parlo nel libro in alcuni episodi come quando ho baciato la fronte fredda di mia madre, il particolare del gelo della morte non è ricordo di passaggio ma elemento indimenticabile, inciso non sulla carte ma sul marmo. Ricordo il particolare in cui mio figlio rischiava di morire annegato, quella memoria è incisa nella mia mente e non la perdo mai».

Cos’è suo figlio, per lei?

«Il mio vero capolavoro!».

Caricamento commenti