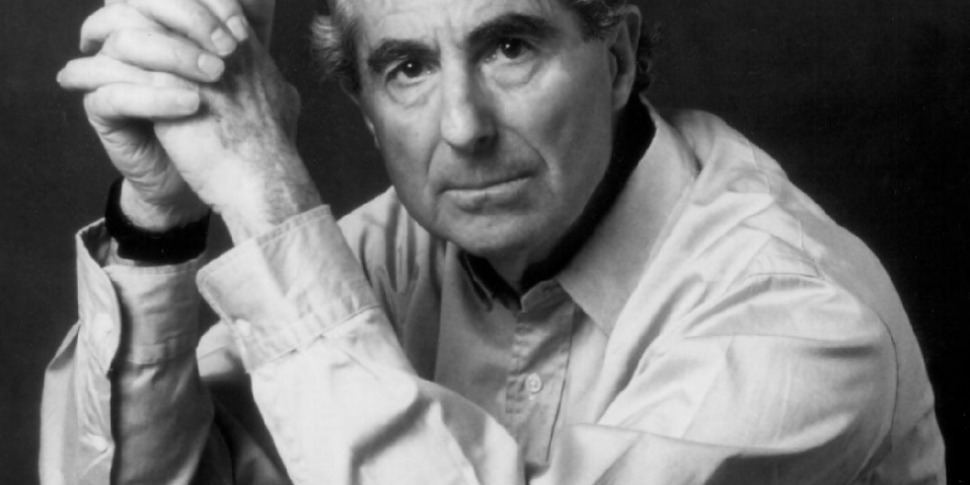

La prima cosa che ci si chiede, leggendo la monumentale – e “definitiva” – biografia di Philip Roth («Philip Roth: la biografia», Einaudi, traduzione di Norman Gobetti), è chi sia stato esattamente a scriverla, se l’autore di «Pastorale americana» o Blake Bailey, già finalista al Pulitzer per la sua precedente biografia di John Cheever. Bailey è il «biografo incaricato», nel senso che fu lo stesso Roth ancora in vita a premurarsi di commissionargli questo ponderoso e ineccepibile lavoro. Col primo biografo, in effetti, non era andata proprio bene – si prendeva troppe libertà – e Roth voleva a tutti i costi, con un’opera del genere, dare una risposta efficace ad alcuni libri di memorie che lo riguardavano molto da vicino e che tiravano in ballo la sua vita riservata – soprattutto quello molto offensivo e «pieno di falsità», a suo parere, di Claire Bloom – che diverse sue partner avevano pubblicato. Nel consegnare a Bailey lettere, taccuini, registrazioni, documenti mai divulgati, foto e ricordi e confessioni d’ogni genere, Roth fece principalmente una sola umile richiesta: «Non voglio che mi riabiliti. Solo che mi rendi interessante». Come se descrivere e raccontare una delle personalità più complesse e intriganti del Novecento non fosse di per sé già coinvolgente. La verità è che la lunga vita di Philip Roth (1933-2018) è stata talmente densa di avvenimenti, di scelte esistenziali e di autentiche svolte decisive per quanto riguarda la sua scrittura, da meritare da parte di un volonteroso biografo un’attenzione e una cura degne di un neurochirurgo in sala operatoria. Intanto, va fatta la considerazione che disgiungere la vita dall’opera è nel suo caso sforzo abbastanza improbo: così strettamente collegate sono le vicende vissute dai fatti che racconta. Tutto il suo corpus narrativo si potrebbe da questo punto di vista dividere in tre grandi «esperienze» esplorate e percorse dal suo estro creativo: sono le tre anime di Roth, ognuna delle quali pregna di riferimenti autobiografici e degna di sconfinata ed estasiata ammirazione. Al primo posto va collocata l’anima del Roth alle prese col suo “doppio”, un alter ego che ha avuto diversi nomi – da Zuckerman, a Kepesh, a Tarnopol, a Portnoy naturalmente – diverse personificazioni e che rispecchia una fase creativa (fase che l’accompagnerà per tutta la sua esistenza), totalmente (o quasi) connessa a fatti realmente accaduti e vissuti. Appartengono a questo periodo alcuni titoli direi quasi leggendari, come «Lo scrittore fantasma», «Zuckerman scatenato», «La lezione di anatomia», «L’orgia di Praga», «La controvita». Sono titoli questi in cui la preponderante presenza del sesso nella vita quotidiana rischia di sommergere e di “significare” ogni scelta del protagonista. Unitamente al sempre controverso aspetto della visione che potremmo chiamare “anti-ebraica” delle sue riflessioni. Fin dall’inizio – Roth è stato uno scrittore precocissimo – quando a soli ventisei anni nel 1960 ha vinto il National Book Award per la narrativa – in compagnia di Robert Lowell per la poesia e di Richard Ellman per la saggistica – con la raccolta di racconti «Goodbye Columbus», ha sempre dovuto lottare con le incomprensioni e le disapprovazioni anche violente da parte dell’establishment ebraico. Andrebbe ricordato a tal proposito il commento del filosofo israeliano Gershom Scholem al suo best seller “scandalosissimo” di nove anni più tardi, l’ormai celeberrimo «Lamento di Portnoy»: dopo aver parlato di Roth come di un «propagandista della stessa risma di Goebbels», Scholem si soffermò sul pericolo che tale romanzo addirittura scatenasse «un secondo Olocausto». Solo molti anni dopo Roth si sarebbe ripreso da simili infanganti accuse, esibendo la sua foto con Ben Gurion, il fondatore dello stato d’Israele. La seconda linea narrativa è quella tracciata dalla Trilogia americana, la cosiddetta «trilogia del Nobel», come se, per l’appunto, Roth l’avesse scritta col preciso obiettivo di consolidare un’opera di romanziere degno d’entrare a far parte della storia della Letteratura accademica, quella, per intenderci con la elle maiuscola: «Pastorale americana», «Ho sposato un comunista», e «La macchia umana». Quello che colpisce di questi romanzi è la lucidità delle “spiegazioni” dei protagonisti. A tal proposito Roth parla della «spietata intimità della narrativa», quando cioè un autore riesce a confessare l’inconfessabile. Roth lo “spiega” in particolare ne «Il teatro di Sabbath», romanzo del 1995: «In questo romanzo – dice Roth – i cadaveri non sono nascosti sotto il pavimento su cui i vivi danzano la propria vita. Qui anche i cadaveri danzano. Nessuna morte passa inosservata, e nessuna perdita. Qui tutti coloro che entrano in scena, tutti, sono sposati alla morte, e nessuno sfugge al lutto. Ci sono perdita, lutto, morte, agonia, decomposizione, afflizione e… risate! Crasse risate! Pedinati dalla morte e seguiti ovunque dalle risate». La «terza anima» di Roth è quella che riguarda la sua vastissima produzione saggistica. Dal 1960 al 2013 – durante tutto l’arco della sua carriera, dunque – egli non ha mai smesso di viaggiare costantemente, soprattutto per entrare in contatto con altri scrittori, in una sorta di investigazione indefessa sul ruolo dello scrittore. In «Chiacchiere di bottega» l’autore dialoga con Primo Levi (conversazione avvenuta a Torino nel 1986), con Milan Kundera, Mary McCarthy ed Edna O’Brien. Roth – intrattenendosi a lungo anche sulla fascinazione fatale della lettura – cerca i “segreti” della scrittura, come farebbe un alchimista, il «buon incantatore», lo stregone alle prese con pozioni e alambicchi. Non a caso spiegherà, di questa sua produzione saggistica: «Eccomi qui, senza i travestimenti, le invenzioni e gli artifici del romanzo. Eccomi qui, privo degli stratagemmi e spogliato delle maschere che mi hanno consentito quel tanto di libertà nell’immaginazione che sono riuscito ad avere come scrittore di narrativa». La scrittrice Janet Hobhouse– che con Roth ebbe una relazione a metà degli anni Settanta – racconta in un suo romanzo di memorie («Furie») come fosse affascinata dalle «abitudini monacali» dell’autore di «Portnoy», dal «modo in cui organizzava la sua esistenza intorno alle due pagine al giorno che si prefiggeva di scrivere». E mentre lei parla di una «vita riservata e quasi ascetica», Roth irritato taglia corto: «La mia reputazione di recluso è sempre stata un’idiozia». Insomma, trovare il bandolo della matassa in una vita così lunga e intensa è molto difficile, se non impossibile. E leggere questa biografia appassionata di Blake Bailey è uno dei modi che abbiamo per cercare di capire.