Che poi Omero – e non importa se era proprio lui, o il nome collettivo d’una cooperativa di contastorie – probabilmente faceva proprio così: si sedeva davanti (accanto, assieme) a un pubblico e parlava, parlava, cuntava. Ulisse e il vicino di casa, Calipso e la signorina del bar, Elpenore (lo so, nessuno si ricorda di Elpenore, morto ingloriosamente cadendo da un tetto, ma per questo esistono i Paolo Rossi e gli Omero) e lo sfigato della porta accanto. Un aneddoto e una battuta, una storia e una fanfaronata, una leggenda e una barzelletta. Ogni tanto si alzava, mimava qualcosa, qualcuno, interloquiva con quello che lo accompagnava suonando, in un ulteriore duetto comico. E l’altra sera, nello spazio sacro – quindi senza tempo – del Teatro greco di Tindari, sempre affollato di divinità e fantasmi d’ogni genere che abitano tra il mare e il bosco sacro, Omero è tornato a sedersi, a raccontare, recitare “col” pubblico (e non “al” pubblico), nelle vesti di Paolo Rossi, folletto delle scene dal multiforme marchingegno.

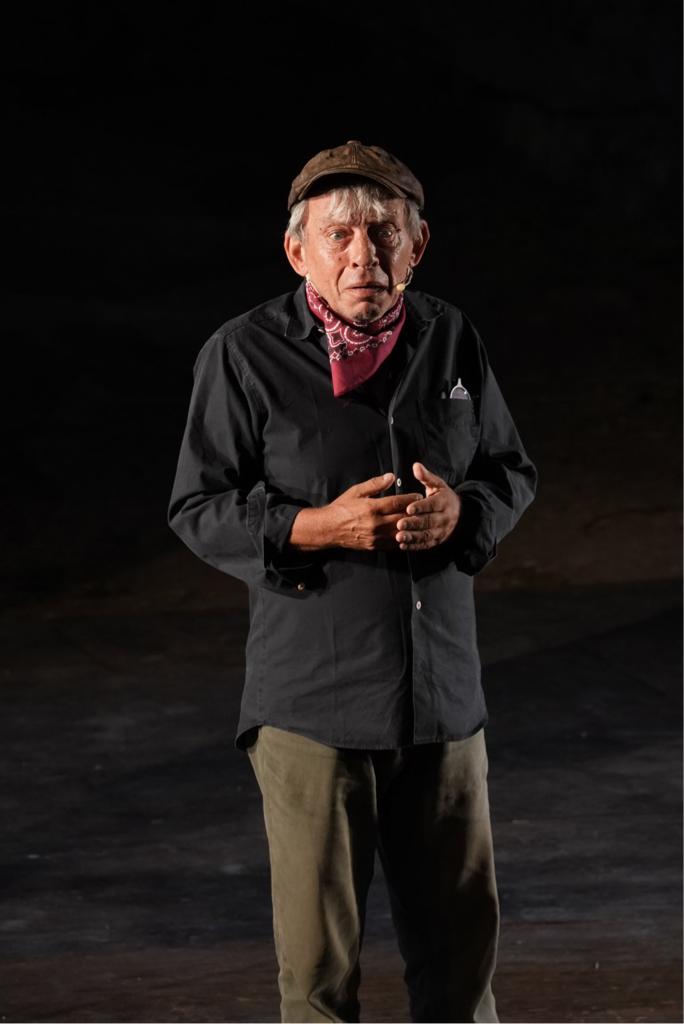

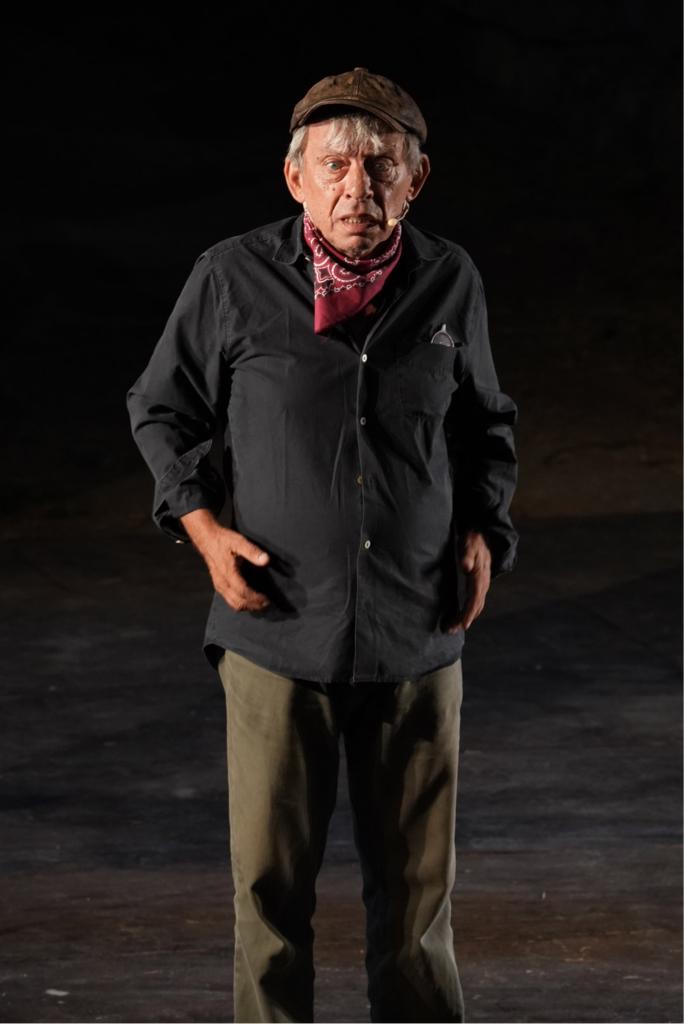

«Stand up Omero», produzione del Teatro Pubblico Ligure, su progetto e regia di Sergio Maifredi (che il direttore artistico del 67. Tindari Festival “Tradizioni”, Tindaro Granata, ha definito, prima di dargli la parola per una breve introduzione, «compaesano d’arte»), prometteva 60 minuti d’Odissea, con l’aedo-contastorie Paolo Rossi e il chitarrista-spalla Emanuele Dell’Aquila. E Omero, ovviamente, che – per comprensibili ragioni – da queste parti è sempre molto vicino e lotta assieme a noi. Sono stati anche più di 60 minuti di odissee. Perché, diciamolo, siamo tutti Ulisse alle prese con mille odissee, e lo scopo degli Omero, di ieri e di oggi, è rendercele sopportabili («portare conforto laico», dice Paolo Rossi), con l’arte più antica che esiste: quella della parola.

Ecco che forse allora il moderno «stand up», l’arte di parlare al pubblico “direttamente”, senza “quarta parete” (e Paolo Rossi-Omero lo ha mostrato più volte, ripetendo una frase a uno spettatore che non aveva inteso, o creando un’intera scenetta con lo sfrenato coro lirico delle cicale), è la cosa più antica che esiste, e passato e futuro possono chiudersi in un magnifico cerchio magico, dentro uno spettacolo che cambia ogni sera per restare com’è, che non somiglierà mai a se stesso. Esattamente come i canti, i cunti, degli aedi di millenni fa: improvvisati eppure rigorosi, “liberi” e regolatissimi (che per fare vera anarchia ci vuole un controllo spaventoso; per fabbricare libertà occorrono regole severe; per biascicare con chiarezza, e farne stile, è necessaria immensa bravura). Quindi stavolta (chissà la prossima...) ci sono stati Achille con la tendinite, Paolo Rossi-Omero con la sua odissea di asintomatico al pronto soccorso, le guerre di ieri e di oggi nelle Iliadi di ieri e di oggi («ma l’Iliade è roba da Netflix, non da racconto stand up...»), guerre che scoppiano per puri pretesti («Elena era un poco come le armi chimiche di Saddam...»), e pre-testi d’ogni genere (ma per lo più comico, come Ollio che legge i versi dell’Odissea, o tu che non ti sposti ma la sinistra sì, e ti ritrovi... a destra) che entrano nel testo, anzi diventano il testo. Almeno per un sera, eterna e irripetibile, come il mistero laico del teatro. Come la vita, così sbagliata e stramba e diseguale, eppure «la vita l’è bela». Così quando, alla fine di sessanta minuti di risate e bellezza (che a fare bellezza col tragico siamo buoni quasi tutti), Rossi-Omero e il chitarrista intonano la vecchissima canzone (di Jannacci e Cochi e Renato) tutto il pubblico, boomer e millennial, trapassati e ultravveniristici, li segue a squarciagola, perché è d’accordo, e si riconosce. E, se vogliamo, quello che nella canzone dice: «Io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto, ciao» un poco Ulisse è...

Comunque, se il suo maestro (Omero, o Jannacci, o entrambi) gli ha insegnato che «è meglio un fiasco trionfale che un successo sobrio», Rossi-Omero si rassegni: non c’era niente e nessuno di sobrio, alla fine del suo trionfale spettacolo a Tindari. Dioniso, non visto, ha alzato la coppa, nascosto tra fronde e cicale.

Le foto sono di Paolo Barone

Caricamento commenti