Al “suo” Sciascia, Silvana La Spina dedica il bel romanzo «Un rebus per Leonardo Sciascia» (Marsilio) che, come dice nella nota conclusiva a questo “giallo” letterario, è «un libro sulla memoria», la sua, «e, per un puro caso anche quella di altri, amici, lettori, vecchi conoscenti di Sciascia e altri scrittori a lui vicini». Una storia che la scrittrice, veneta di nascita ma siciliana di cuore – che oggi pomeriggio alle 18 sarà a Messina, alla libreria Bonanzinga, per “Posto d’autore”, con Cosimo Gambadauro – e per parte di padre, mette assieme con la sua scrittura sensitiva per omaggiare, sin dal titolo, un genio, con il quale si misura raccontandolo nella sua umanità e nella sua ricerca della verità.

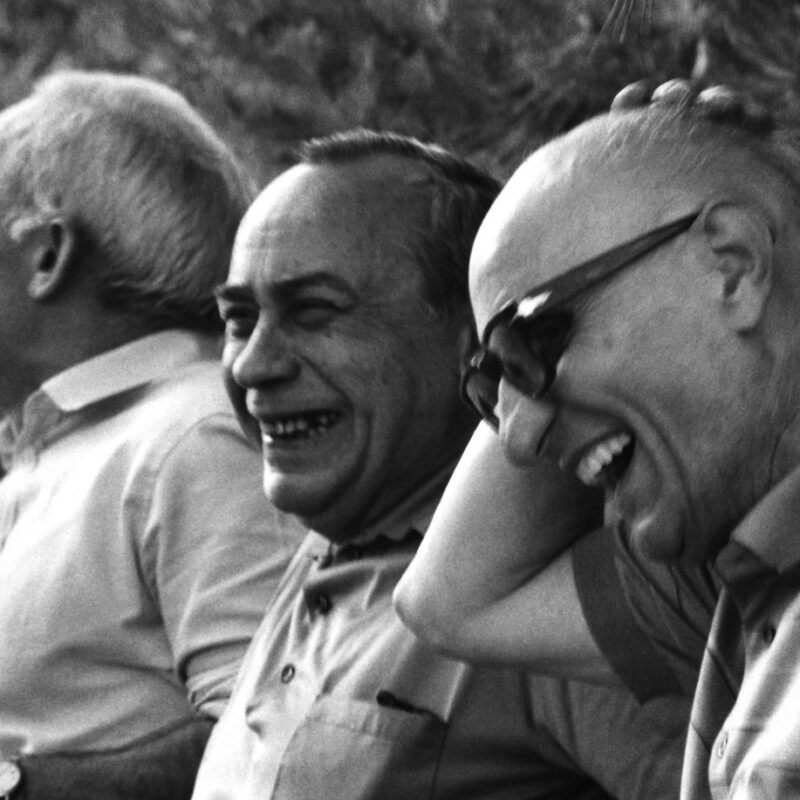

Una storia nata quando lo scorso autunno la scrittrice si ritrovò a un convegno su Sciascia proprio a Racalmuto, mettendo in moto una serie di ricordi, assieme alle immagini di Bufalino, Bonaviri, Consolo, Calvino, Scimé, intellettuali dalla mente acuta da lei conosciuti, campioni d’intelligenza profetica, ma anche uomini appassionati con le loro contraddizioni che nella temperie dei giorni in cui vissero conobbero dicerie e critiche, segreti e iniquità. E allora la scrittrice si è messa in ascolto di quelle voci e ha costruito un “giallo” in cui alla maniera sciasciana «la verità confusa e la menzogna assumono le apparenze della verità».

Due cose capitano nel settembre del 1985 a Leonardo Sciascia diventato un personaggio («chi crea personaggi diventa personaggio a sua volta», dice Silvana La Spina): da un lato la morte del suo caro Italo Calvino, nell’Ospedale di Siena, dall’altra la morte in casa, forse per suicidio, del suo amico d’infanzia, il giudice Aurelio Arriva (personaggio d’invenzione). Ed è questa morte che si ammanta di mistero per le malevolenze che circolano in paese a proposito di lettere anonime ricevute dal giudice per vecchi casi, tra i quali un sequestro di un giovane mai più tornato a casa e archiviato dal giudice per mancanza di prove. Ma il giudice ha anche scontato in vita la perdita tragica dell’adorata nipotina annegata in una gebbia.

E tra capitani che ricordano il Bellodi del «Giorno della civetta», pubblici ministeri e marescialli di paese, circoli frequentati da un mondo maschile di varia estrazione sociale, tra pettegolezzi e malevolenze, si eleva la figura dello scrittore che pur nella dimensione paesana e familiare della casa di campagna della Noce, di una vita semplice ma profondissima, diventa un detective speciale. Uno Sciascia dalla parola lucida, che ama ascoltare i racconti, maestro di ironia e provocatore, amato e al tempo stesso odiato, che vive il suo tempo nella dolente impotenza dell’uomo onesto di fronte ai fraintendimenti della verità, anche da parte di amici, ma che non vuole abituarsi a quella che chiamava «quotidiana anatomia di miseria», preferendo scandagliare le possibilità che restano alla umana pietà e dunque alla giustizia.

Silvana, dopo Pirandello con “L’uomo di zolfo” , ti misuri con un altro padre nobile della letteratura italiana...

«Questo non è un giallo tradizionale ma è un giallo letterario, anzi metaletterario; è stato scritto con l’espediente del giallo per raccontare in realtà degli scrittori siciliani, di cui ho conosciuto tensioni e umori. Naturalmente dopo il convegno a Racalmuto ho messo Sciascia nel posto dove amava ritrovarsi d’estate. E ho messo su un “giallo” sciasciano con Sciascia dentro. Ma d’altra parte io ho iniziato in questo modo, con “Morte a Palermo”, in cui il personaggio, il detective, era Borges».

È comunque una storia di verità e di giustizia...

«Per forza, essendoci dentro Sciascia, che era ossessionato dalla giustizia. Era il motivo del suo scrivere. A Milano ho conosciuto Consolo, sapevo delle sofferenze dell’uno e dell’altro. È stato un periodo di grandi scrittori ma tra di loro c’era anche una grande competizione, come del resto avviene tra gli artisti, Pirandello compreso».

Nel tuo romanzo, da un lato ci sono questi grandi pur con le loro “sofferenze”, e dall’altra una dimensione piccina di paese.

«Ho ricostruito una mentalità molto maschile, come fino a una trentina d’anni fa. Un mondo di finte cattiverie, in realtà fatto di affari. Un momento storico importante col passaggio dalla democrazia cristiana al socialismo. E poi c’è Calvino (anche lui ho conosciuto) che uso come espediente: la sua morte serve a riunire tutti quanti».

Aurelio Arriva è un giudice. Allude a qualche personaggio sciasciano?

«No, a nessun personaggio. Il fatto che sia giudice è chiaramente allusivo a un mondo di giustizia e di ingiustizia».

Ma uno come Sciascia, anche nella sua dimensione umana appariva “strano” alle persone comuni.

«Sicuramente era invidiato, capita quando si arriva al successo. Ma più che altro è la presenza di Sciascia ad imporsi, il suo giudizio sulla società, il suo esempio etico. Come Pasolini, aveva uno sguardo profetico, e dunque risultava scomodo e “strano”. Fu scomodo sia alla sinistra che alla Dc, però tutti lo leggevano».

Ancora nessun commento