«Ci sono stati i funerali, a cui partecipai, e quel giorno i magistrati presenti hanno avuto una forte reazione di fronte all’immagine dei politici che venivano a fare la loro sfilata. Abbiamo chiesto il consenso alla famiglia, che lo ha dato volentieri, di escludere fotoreporter e telecamere dalla chiesa. Non ci sono state riprese televisive dentro la chiesa. È stato un modo di reagire a quella indifferenza in cui è stato lasciato il Servo di Dio magistrato, che come è noto non aveva alcuna misura di protezione».

Parole forti, dure. Sono la testimonianza drammatica di uno dei colleghi di Rosario Angelo Livatino, assassinato in un agguato mafioso lungo la statale che porta da Canicattì ad Agrigento nella mattinata del 21 Settembre 1990. Un fatto di sangue nel pieno di una guerra di mafia che vedeva su fronti contrapposti Cosa nostra e i rami – le Stidde – che da essa si andavano staccando in una furibonda lotta per il potere, mentre a livello nazionale serpeggiava la polemica tra forze politiche e magistratura, che tenevano a volte atteggiamenti diversi nella lotta contro le mafie.

In questo agone Livatino fu un lottatore a modo suo, senza cercare riflettori né ostentazione. Dopo la laurea e il concorso brillantemente superato, fu il magistrato più produttivo nel quinquennio 1984-1988, come attesta il CSM: «3020 istruttorie; 28 rogatorie; 2.890 requisitorie; 727 richieste di citazione a giudizio; 172 impugnazioni; 71 udienze civili, 248 penali». Echi del lavoro di un lottatore senza posa, che aveva sulla scrivania il Vangelo e la Costituzione. Ma egli fu un lottatore anche nel “martirio a secco”, secondo la definizione forgiata dal siciliano Giacomo Cusmano, fondatore dei Servi dei Poveri: martirio a secco significa tener testa, con dignità e compostezza, a quell’umanesimo che mortifica l’uomo giacché ne ignora il supremo destino. Martirio a secco vuol dire anche rendere ragione della propria speranza, nonostante gli ostacoli e – nel nostro caso - gli assassinii mafiosi. È martirio a secco remare controcorrente, rispetto alle tendenze generative in ambito morale e sociale; è martirio, amare chi non ci ama, voler collaborare con chi non ci accetta, perdonare chi ci ha fatto del male, riuscire a pregare in suffragio delle persone il cui cadavere è quello di un morto ammazzato, di un criminale.

Il giudice Livatino era consapevole di dover tener conto della legge, cercando di essere il più giusto possibile nei confronti di ogni persona. Si era votato alla sola scorta divina (Sub tutela Dei, il suo motto fin dalla laurea), si era affidato a Cristo, assimilandosi a lui anche nel momento dell’ultimo respiro, allorché disse di fronte a chi gli aveva esploso gli ultimi due spari: “Picciotti, che cosa vi ho fatto?”. Nell’ordinarietà quotidiana, la sua frequenza e pratica cristiana erano costanti.

Il giorno dei funerali cominciò il pubblico riconoscimento di quello che ora papa Francesco, ha definito martirio di sangue. Quella che, fino a non molti anni fa veniva da molti definita «la Chiesa del silenzio», è diventata sempre più, anche grazie al martire Livatino e come lui e prima di lui del beato Puglisi, «la Chiesa che parla», che interpella, che invita al rispetto delle leggi degli uomini e di Dio, che ascolta e vede e, proprio perché vive in mezzo agli esseri umani, li invita tutti a non abbandonare mai il Vangelo.

Un teste ricorda: «Ricordo la grande partecipazione di popolo che si era stretta attorno ai genitori. Ricordo che i magistrati hanno partecipato in toga ai funerali». Si stava celebrando un giudizio pubblico di riconoscimento del martirio cruento che aveva sigillato un decennio di testimonianza cristiana in magistratura. I capi in testa e i comandanti delle stidde locali andarono a convergere nell’odio contro questo cristiano giudice e giudice cristiano, e non si limitarono alle minacce. Quella tragica mattina del 21 Settembre lo aspettarono al posto convenuto, come si legge negli atti penali, «due motociclisti... Subito dopo è arrivata una Fiat Uno… Dall’auto sono stati esplosi due colpi di fucile. Successivamente i due giovani con la propria auto hanno bloccato l’auto di Livatino. Il magistrato è sceso dalla vettura, ha cercato di scappare e i malviventi hanno esploso cinque colpi d’arma da fuoco. A quel punto i due motociclisti, scesi dalla moto, lo hanno inseguito a piedi e ucciso con il colpo di grazia. Lui prima di morire ha detto: ‘Picciò che vi ho fatto?’». Sono parole di fuoco, un seme che dal sangue del martire raggiunge i cuori degli stessi assassini e li chiama a conversione: dalla mafia si può guarire. I testimoni dell’accertamento canonico hanno parlato esplicitamente di “odio contro la fede del Servo di Dio” da parte delle mafie. Crollarono subito i tentativi di depistaggio e i falsi moventi di tipo passionale o collegati ad altre correnti mafiose, che i mandanti cercarono di frapporre: la verità venne a galla in tutta la sua drammaticità in sede penale, ed ora in sede canonica in tutta la sua potenza testimoniale.

Questo era Livatino. Era tutto ciò e molto altro. E continuerà ad esserlo, consegnato all’eternità dalla sua testimonianza imperitura di giustizia e fede irrorata di sangue. Attimi di grandezza umana e spirituale, raggi di luce evangelica nel buio della disumanità: certe cose possono farle solo i santi o gli eroi, e Livatino era l’uno e l’altro.

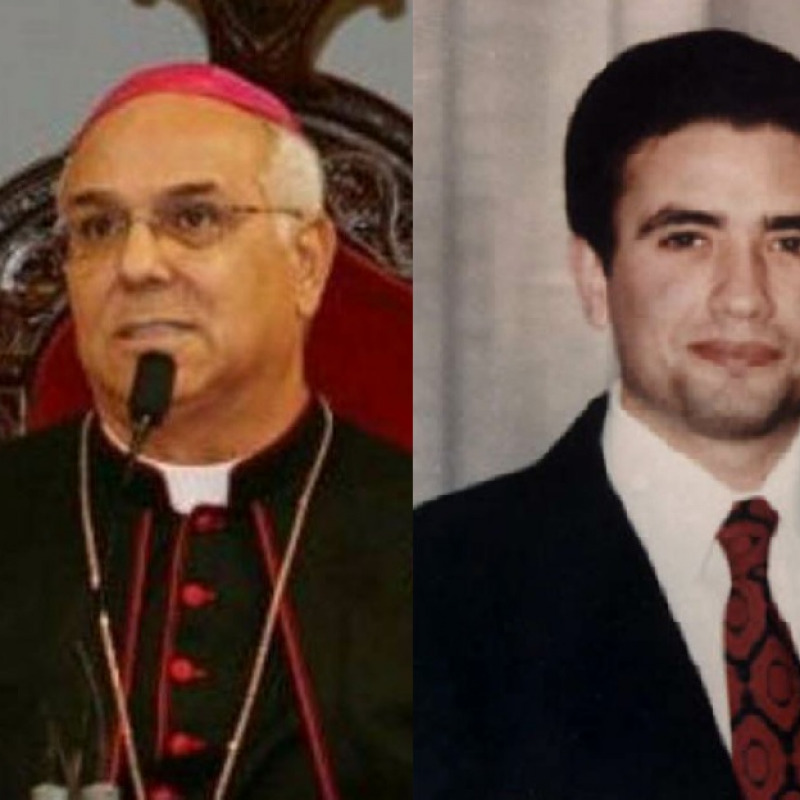

* Arcivescovo di Catanzaro-Squillace

Postulatore

Persone:

Caricamento commenti