Nella certezza che i miei lettori non confonderanno memoria attiva e rigeneratrice con nostalgia retroattiva e retrotopica, penso di poter ricordare qualche usanza del Capodanno della mia infanzia. Nel 1958, al ritorno di mio padre da Toronto (avevo otto anni), con mamma e nonna ci spostammo dalla casa materna della “Cutura” a quella paterna della “Papa”. A fianco della nostra abitazione viveva la Posterara Grande (Caterina), una Grande Madre, e le quattro figlie (Caterina, Custodia, Nella, Maria), che (tranne Maria) non si erano sposate. Erano tutte grandi narratrici di storie e di leggende, portatrici di alberi di canti e di fiabe: alla loro corte, fuori o dentro casa, accorrevano ragazze e ragazzi e curiosi e vogliosi di apprendere.

A Capodanno dovevo alzarmi presto, andare alla loro casa, per primo, bussare, dire che ero io e poi dare loro gli auguri. Ero una figura vicaria del Bambinello Gesù e svolgevo questo compito con felicità e senso del dovere e quando le donne sentivano la mia voce aprivano, io formulavo gli auguri, loro mi abbracciavano gioiose come se avessero scampato un pericolo e si fossero assicurate un nuovo anno di benessere e serenità. A mezzanotte bisognava fare attenzione a non ascoltare la caduta di una pietruzza sul tetto: erano i morti errabondi e nostalgici della vita a buttarla e ad annunciare, tristi, un lutto che avrebbe colpito entro l’anno la casa. Si evitava accuratamente di lasciare i «panni amprati», i vestiti appesi per asciugare, al balcone o alle finestre. Potevano attirare anime inquiete. Erano miti, riti, gesti parole augurali comprensibili all'interno di complessi rituali di un tempo di passaggio e di rinnovamento.

Per un certo periodo ho pensato, anche io, che fossero memorie mute e vane di un mondo arcaico, arretrato, superstizioso. Poi vennero l’Università, i viaggi, le fughe, i consumi, i veglioni e quel piccolo grande mondo antico scomparve, cadde presto nel dimenticatoio sotto i colpi dei panettoni e dello champagne, degli auguri seriali anche a persone che non hai mai visto, dei consumi sfrenati, degli sprechi più insensati. La domanda che mi tornava, quasi come un’ossessione, nel mio passaggio dall’infanzia alla fanciullezza, dalla giovinezza alla maturità, dal paese alle capitali del mondo, era sempre la stessa: «Che ci faccio qui?».

Rifletteva la mia inquietudine, il senso di spaesamento che mi coglieva ovunque andassi, la precarietà di chi (come Franz Tunda di Joseph Roth in «Fuga senza fine»), alla fine dei suoi spostamenti, si sentiva sempre «superfluo». «Che ci faccio qui?» era la domanda esplicita o sotterranea di antropologi ed etnografi che raggiungevano un «altrove» temporale e spaziale e fu con uno splendido e melanconico viaggiatore e scrittore, Bruce Chatwin, che quella domanda divenne quasi un pensiero fisso, una risposta consolatoria, al mio sentirmi dovunque fuori posto, sempre straniero e in esilio, spaesato, anche nel paese, spesso nel paese.

Ma adesso, la domanda è diventata quella di Gregor Samsa della «Metamorfosi» di Kafka, vale a dire «Dove sono?». Bruno Latour, filosofo e sociologo francese scomparso da poco, ha ricordato come, specialmente dopo il Covid e con le devastanti mutazioni climatiche, tutti noi, come Gregor, abbiamo subito una “metamorfosi”, un risveglio, dopo l’incubo, da cui non è facile tornare indietro. Tutti noi siamo a disagio, «da un’altra parte, in un altro tempo, qualcun altro, membro di un’altra popolazione». Tutti noi siamo obbligati a domandarci «Dove siamo?», «In che direzione andare?», se indietro non è possibile tornare e avanti c’è l’ignoto e il precipizio. Siamo incerti se restare, partire, tornare (ma, vi prego, non banalizzate e non riducete a slogan e a retorica questi “verbi” che raccontano la nostra impossibilità di trovare quiete e un nuovo appaesamento).

Torno a miei ricordi infantili, dove, pure nella fame (da scongiurare), venivano pronunciate parole – pietà, tenerezza, pena – e dove si accoglievano le figure fragili: bambini, animali, ammalati, poveri, defunti. All’inizio della modernità e del pensiero scientifico, Cartesio raccomandava di andare sempre dritto, di non essere indeciso a chi si era perso nel bosco e di imboccare sempre una strada. Adesso, dice Bruno Latour, «dovete disperdervi il più possibile, a ventaglio, per esplorare tutte le capacità di sopravvivenza, per cospirare, per quanto possibili. Con le forze agenti che hanno reso abitabili i luoghi dove siete atterrati».

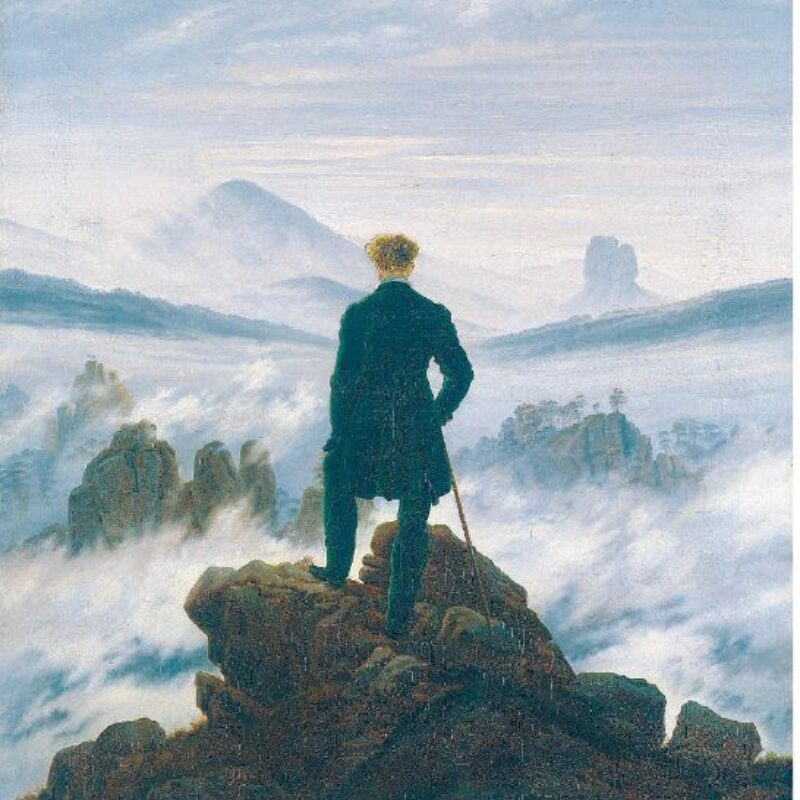

Ora, incalza Umberto Ghisalberti, abbiamo bisogno del viandante che guarda il futuro senza promessa, che compie un cammino che non ha una meta, e perciò muove i suoi passi, non per arrivare, ma per conoscere ciò che incontra per via: altri viandanti, altri erranti, altri restanti, paesaggi nuovi, cose indistinte, lontane, abissali, terre non ancora scoperte.

«Cammina cammina», diceva il Vangelo popolare, nel quale Cristo camminava per il mondo senza meta, ma per incontrare gli altri e per affermare la “verità” e l’imprevedibilità del cammino. Perché (dice sempre Ghisalberti) il viandante non «si nega la possibilità di vagabondare per la Terra che non è di nessuno». O è di quanti sanno rispettarla, curarla, proteggerla.

Caricamento commenti

Commenta la notizia