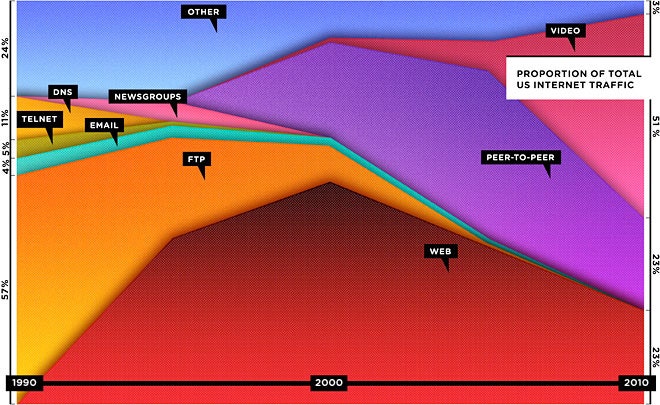

“The Web is dead” (Il web è morto). Con questo titolo categorico in copertina, nell’agosto del 2010 Wired decretava la fine del World Wide Web “aperto”, osservando due decenni dopo la sua nascita, un declino della navigazione “libera” online, ormai rimpiazzata da servizi più semplici e funzionali, come i social network e le loro app per il mobile (sull’iPhone4, in vendita dal giugno di quell’anno, all’epoca spadroneggiavano Facebook e Twitter). Secondo Chris Anderson e Michael Wolff, autori dell’articolo, il popolo della Grande Rete era destinato a rinunciare all’uso più discrezionale dei browser finendo con l’essere “imbrigliato” su internet dentro “piattaforme semichiuse”, veri recinti nella prateria digitale. "Il caos delirante del Web aperto – incalzava la rivista americana - è stata una fase adolescenziale sovvenzionata dai giganti dell’industria che si fanno strada alla cieca in un nuovo mondo".

Certo, Wired esagerò stilando il necrologio del Web, ma aveva presagito quella che sarebbe stata la “spartizione” del bottino da parte delle Big Tech, e la nascita di un oligopolio che oggi preoccupa non poco chi ha a cuore gli equilibri democratici. Un controllo sistematico di Internet e dei dati raccolti nella Rete a fini commerciali che è andato di pari passo con le ingerenze dei governi e con il diffondersi incontrollabile di fake news. Un proliferare di disinformazione spesso “pilotato” dall’alto, come dimostra lo scandalo di Cambridge Analytica (ancora dai contorno poco definiti), per manipolare l’opinione pubblica e gli orientamenti degli elettori. Ci si accorge che la difesa dell’essenza “aperta” del Web - come afferma spesso Tim Berners-Lee, il cofondatore del World Wide Web - è ardua ma fondamentale, non solo per la rivoluzione digitale, ma per la nostra stessa libertà di parola.